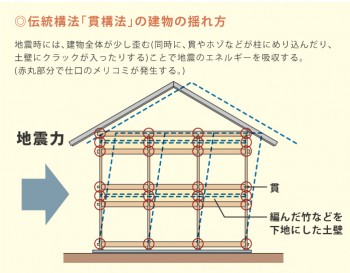

伝統構法「貫構法」と地震

【※2016年5月6日の記事を再編集しています。】

1995年(平成7年)1月17日に兵庫県南部に発生し、大規模な災害をもたらした「阪神・淡路大震災」。

阪神大震災で倒壊した多くの木造住宅の原因のひとつが、

その建物に合った耐力壁の量が満たされていない点が挙げられています。

つまり、間口の狭い建物の耐力壁、腐朽やシロアリなどによって劣化した耐力壁などです。

構造的には、現行法上の耐力壁の仕様で施工されていれば、

大きな被害を受けずにすんだ住宅が大部分だという報告がなされています。

それじゃ、ハウスメーカーがつくるプレハブもツーバイフォーも在来軸組工法も、

みんな本来の基準の施工であれば耐震に関しては一緒じゃないかと思ってしまいます。

それはそうですよね、材の違いはあれ、

同じ基準を満たすように規定されているのですから。

それらに比べて、伝統構法は基本的に耐力壁に頼りません。

構造体をがっちりと固めないんです。

ある程度の大きな断面の構造材を、基本的には金物を使わず仕口を用いて結合します。

伝統構法の「貫構法」では、柱と結合する梁と土台の間を「貫」という横架材を使って柱どうしを連結します。

(この貫を壁いっぱいに入れたのが「板倉構法」とおもってもらって結構です。)

その間に、編んだ竹などを下地にした土壁を構築します。

この構造体をがっちり固めない方法は地震の振動にある程度ついていき、ゆれる力を吸収していくのです。

~ 大阪で自然素材にこだわった注文住宅を建てるなら丹陽社へ! ~

丹陽社のホームページ → https://tanyosha.co.jp/

~ Facebookでも情報を更新しています ~

丹陽社のFacebookページ → https://www.facebook.com/tanyoshapage

—————————————————————-

阪神大震災において被災した、貫構法で建てられた建物の破損状況は、

建物が傾き大きく変形しながら粘り強く持ち耐えており、倒壊にはいたっていません。

重要なことは

大きく変形するが、人の生存空間を確保している点が共通しています。

この「貫構法」は、

部分的には強度は弱くても粘りのある壁を構成して変形が大きくても倒れず、

再度、屋起こしも可能であり人命救助の観点からも優れており、

また、その「貫構法」のもととなった「板倉構法」では、

弱い壁の部分が少なくより粘りのある壁を構成するだろうと思われます。

ゆれて地震力を吸収するのは、古代の高層建築五重の塔に代表されるものです。

2千年以上、この地震の多い日本列島に住んでいる日本人の知恵が、

地震に強い構法を編み出していたんです。